检察新闻

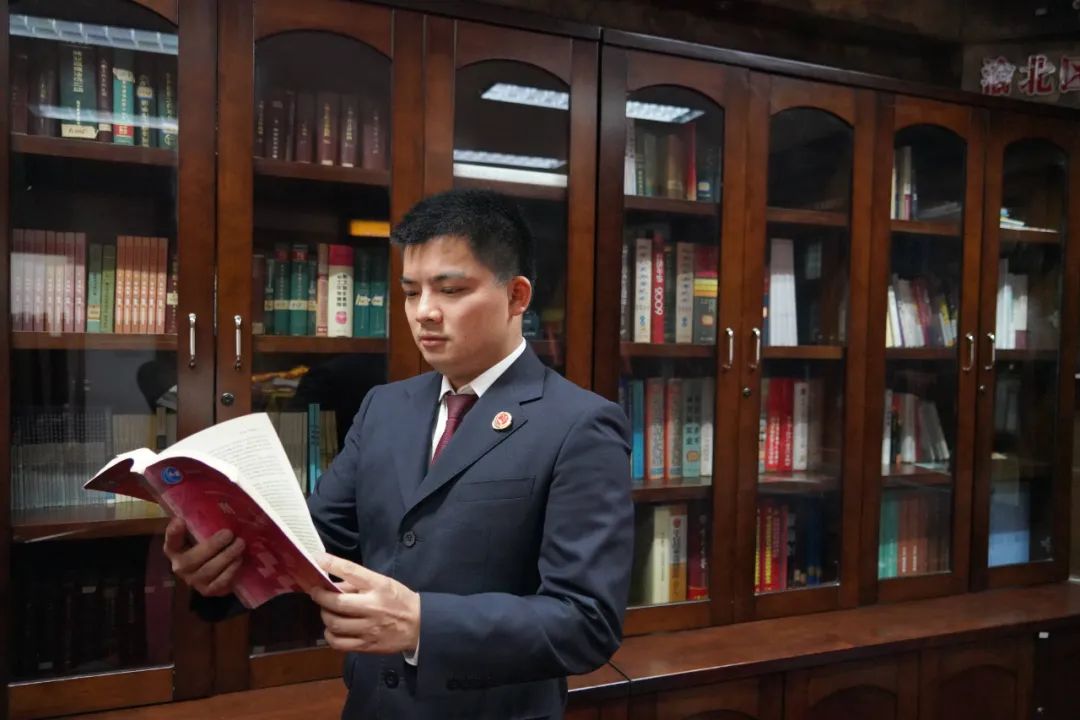

从“新兵”到骨干,华丽转身展风采

从案始到案终,追求“案结事了人和”

2020年,李欢接到一起看似“简单”的污染环境案。犯罪嫌疑人杨某某非法设置一条电镀锌生产线,在未购置电镀废水治理设施的情况下,聘请他人从事金属件电镀锌作业。为逃避监管,杨某某等人将产生的废水通过暗管非法排进附近的溪沟和农田中,最终造成严重环境损害,修复需要花费高达500余万元。

“该案是一起典型利用暗管非法排污的刑事案件,案件事实清楚、案情简洁明了,直接起诉肯定没问题。”初步审查案件后,李欢作出如上判断。

“然而,尽管污染环境的始作俑者必应受罚,但造成的环境损害费用该怎么落实?被告人是否愿意承担修复费用?受污染的土地能否有效修复?”这一连串的问题像一座座大山压在李欢的心头。

“办案绝非仅仅是为了惩罚犯罪,其最终目的应是让生态环境得以修复。”李欢下定决心以生态修复为总目标开展工作。为此,他多次向领导汇报,在领导的支持下,李欢和检察官一道先后走访案发现场、主管部门,并分别联系犯罪嫌疑人和生态环境部门,经过检察机关耐心细致地讲解和释法说理,最终促成犯罪嫌疑人与生态环境部门达成生态修复磋商协议。

环境污染者受到应有的处罚,生态修复也有了着落,案件本应就此结束。然而,当想起本案中四名年近七旬的受损农户,特别是年近九旬的孤寡老人张德芬(化名)时,李欢心里很不是滋味,总觉得应该为她做点什么。经过深思熟虑,李欢决定向领导汇报。不久后,渝北检察院决定对张德芬等受损农民启动司法救助程序。

“感谢共产党!感谢检察院!”收到司法救助金后,张德芬等老人表达着感激。至此,这起污染环境案件画上圆满句号。

从实践到创新,为办案提供“好帮手”

|

|