(2023)

最高人民检察院

2024年3月

目 录

前 言

一、公益诉讼检察工作基本情况

二、服务保障中国式现代化

三、守护人民群众美好生活

四、更好服务国家治理现代化

五、践行高质效办案价值追求

六、推动构建公益保护大格局

结 语

前 言

一、公益诉讼检察工作基本情况

2023年,全国检察机关进一步牢固树立质效优先导向,公益诉讼办案规模和质量总体呈现稳健发展良好态势,各领域办案平衡协调健康发展。

(一)公益诉讼办案规模稳健

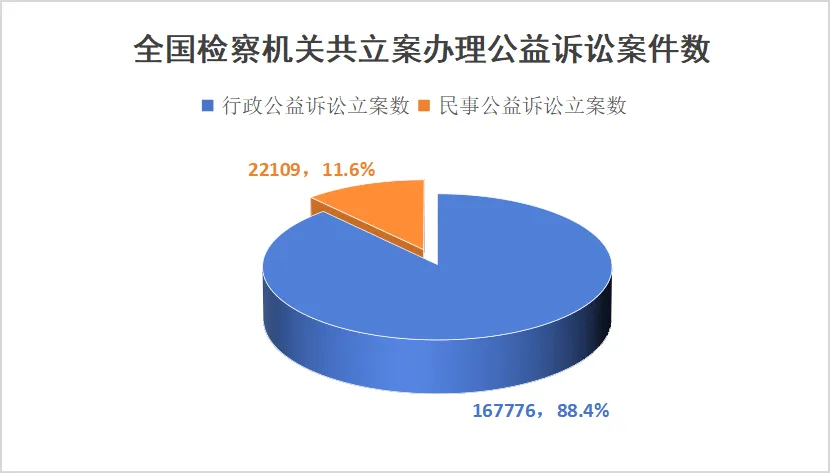

2023年,全国检察机关共立案办理公益诉讼案件189885件。从案件类型看,办理行政公益诉讼案件167776件,占立案总数的88.4%,行政公益诉讼彰显独特制度价值;办理民事公益诉讼案件22109件,占立案总数的11.6%。

(二)诉前整改水平保持高位

2023年,立案后经磋商终结案件35681件,占行政公益诉讼立案数的21.3%,切实用更高效方式实现公益保护目的。行政公益诉讼中提出诉前检察建议116489件,绝大部分案件经过诉前程序督促行政机关纠正或履行职责,回复整改率达到99.1%,彰显中国特色司法程序设计的效能。

(三)提起诉讼质效不断提升

2023年,全国检察机关共提起公益诉讼12579件。其中,提起民事公益诉讼11303件(含刑事附带民事公益诉讼8654件),占起诉总量的89.9%;提起行政公益诉讼1276件,占起诉总量的10.1%,同比2022年上升76.7%。检察机关对一些诉前解决不了的问题,坚持以“诉”的确认体现司法价值引领,有效推动了一批“硬骨头”“老大难”公益损害问题整改。提起诉讼后法院支持率达到99.96%。

(四)办案效果持续凸显

2023年,全国检察机关通过公益诉讼,督促保护被污染的耕地、林地、草原、湿地约28.9万亩,回收和清理生产类固体废物528.9万吨,向污染企业和个人共索赔环境损害赔偿金9.6亿余元;督促查处假冒伪劣食品约33万千克,假药、劣药和走私药品约8888千克;督促保护、收回国家所有财产和权益的价值约1560.8亿元,收回被欠缴的国有土地使用权出让金总计约31.5亿元。

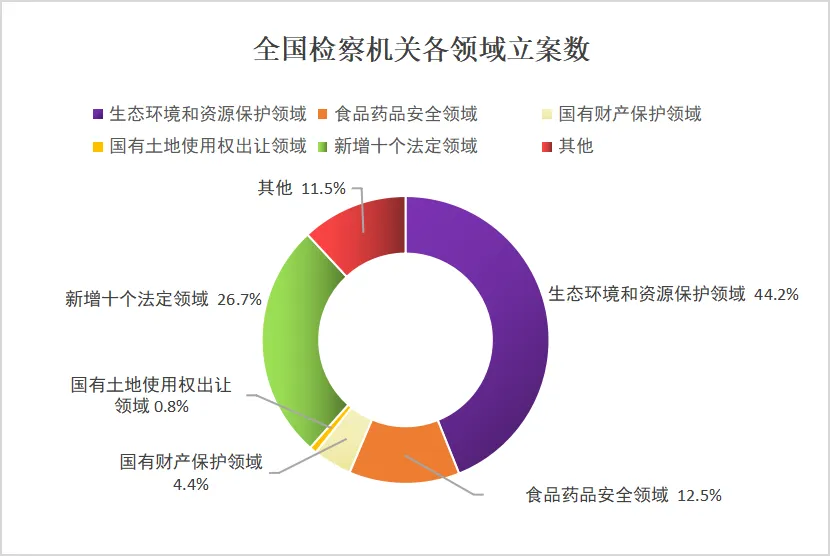

一是四大传统法定领域“基本盘”稳健。2023年,全国检察机关共办理四个领域案件117414件,占公益诉讼总数的61.8%。其中,生态环境和资源保护领域83924件、食品药品安全领域23754件、国有土地使用权出让领域1468件、国有财产保护领域8268件,分别占公益诉讼总数的44.2%、12.5%、0.8%和4.4%。

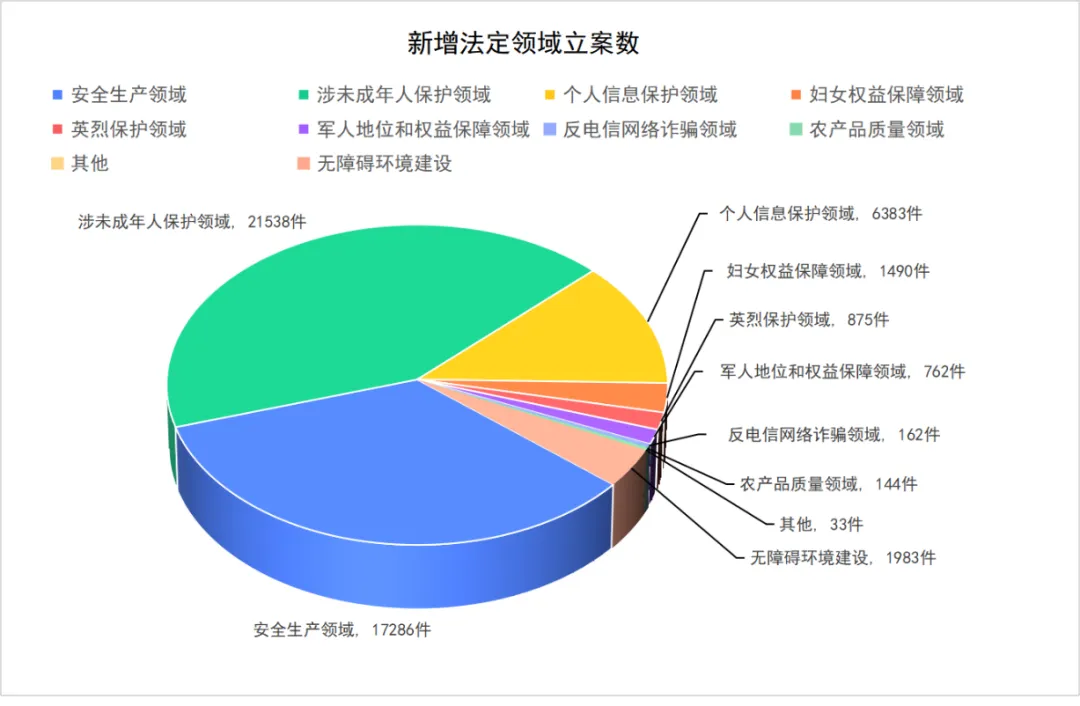

二是新增法定领域快速发展。全年共办理新增十个法定领域案件50656件,占公益诉讼总数的26.7%。其中,安全生产17286件,涉未成年人保护21538件,个人信息保护6383件,妇女权益保障1490件,英烈保护875件,军人地位和权益保障762件,反电信网络诈骗162件,农产品质量144件,无障碍环境建设1983件等。

三是其他新领域积极稳妥探索。全年共办理其他新领域案件21815件,占公益诉讼总数的11.5%。其中,公共安全8489件,文物和文化遗产保护2734件,消费者权益保护1188件,国防和军事利益保护440件,知识产权保护873件,更全方位维护国家利益和社会公共利益。

二、服务保障中国式现代化

2023年,全国检察机关始终以公益诉讼检察担当融入、服务和保障重大国家战略实施,为经济社会高质量发展提供有力司法保障。

2023年10月,最高人民检察院向十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议报告关于人民检察院生态环境和资源保护检察工作情况。报告充分展示了检察公益诉讼发挥职能作用取得的成效,获得充分肯定。一年来,全国检察机关自觉服务深入打好污染防治攻坚战,全面守护山水林田湖草沙“生命共同体”。

1.深入打好蓝天保卫战。全年共办理大气污染防治领域公益诉讼案件5800余件。新疆、兵团检察机关开展“乌-昌-石”大气污染防治公益诉讼检察专项监督活动,共办案91件。陕西省检察院部署开展关中地区大气污染防治专项监督,推动整治燃煤、工业、机动车、扬尘等污染。落实应对气候变化国家战略,加大对温室气体排放、高耗能高碳排放项目建设、破坏固碳释氧功能等领域问题办案力度,助推减污降碳协同增效。最高检发布检察机关服务保障碳达峰碳中和典型案例10件。探索适用认购碳汇方式替代生态环境损害修复。福建检察机关在163件案件中运用碳汇开展替代性修复,引导认购林业碳汇1.69万吨、海洋碳汇1.81万吨。

2.深入打好碧水保卫战。2023年4月12日,最高检在河南郑州举办首届服务保障黄河国家战略检察论坛,部署检察机关服务保障黄河生态保护治理攻坚战。最高检、水利部联合启动黄河流域水资源保护专项行动。其间,沿黄9省(区)检察机关聚焦未经许可取水、超许可水量取水等问题,办理案件670余件,推动解决了一批黄河流域节水控水突出问题。最高检指导沿黄9省(区)检察机关因地制宜开展流域生态环境多层次保护,上游注重水源涵养功能保护,中游注重荒漠化治理,下游注重滩区保护等,形成保护合力。内蒙古自治区检察院部署开展“助力荒漠化综合防治”公益诉讼专项监督行动,全力打好黄河“几字弯”攻坚战。山东省东平县检察院针对黄河滩区乱建乱占违法养殖等损害公益行为,督促多部门协同履职,推动解决历时15年占地150余亩的滩涂违法养殖历史遗留问题。最高检组织对2022年长江经济带、黄河流域生态警示片反映的234条问题线索集中交办,并对其中16起重点线索挂牌督办。以推进最高检立案办理的长江流域船舶污染治理专案为抓手,重点助力解决需上下游联动、岸上岸下有效衔接的长江流域综合治理突出问题。召开海洋公益诉讼检察研讨会,部署贯彻落实新修订的海洋环境保护法,联合最高人民法院发布9件海洋自然资源与生态环境检察公益诉讼典型案例。指导沿海各地检察机关围绕保护海洋生态环境、守护海洋自然资源、护航海洋经济高质量发展等集中发力,助力海洋综合保护。

3.深入打好净土保卫战。最高检与自然资源部建立公益诉讼检察与土地执法查处协作配合机制。联合农业农村部开展“公益诉讼助力高标准农田建设”专项监督活动,深入排查整治选址不合规、质量不达标、建后管护不到位、建设资金流失、“非农化”等问题。截至2023年12月,全国检察机关共办理相关公益诉讼案件1426件。江西检察机关开展耕地保护公益诉讼专项活动,督促挽回、复垦被非法改变用途和占用的耕地3.6万余亩。黑龙江、吉林、辽宁检察机关深入开展保护黑土地公益诉讼监督活动,守护好“耕地中的大熊猫”。吉林省检察机关在“检察长巡田”工作中发现外来入侵物种破坏黑土地资源公益损害问题,督促清除域内7.9万亩豚草。最高检发布湿地保护和荒漠化防治检察公益诉讼典型案例,引导各级检察机关加大办案力度,推动生态系统化治理和一体化保护。

(二)落实习近平文化思想,助力守护好中华文脉

全国检察机关认真贯彻落实习近平文化思想,深刻把握中华文明突出特性,深刻理解“两个结合”重大意义,充分发挥职能作用助力保护好文物和文化遗产。

1.因地制宜开展大运河、长城、农耕文化、非物质文化遗产保护等“小专项”。最高检结合文物和文化遗产保护丰富性、地域性特点,指导各地结合本地特色以“小专项”形式积极探索。部署沿大运河8省(市)检察机关开展大运河保护专项办案。江苏省扬州市广陵区检察院督促属地政府、水利部门等联合履职,与涉案企业良性沟通,推动解决长达8年的非法占用河道公益损害问题。河北、甘肃、陕西、内蒙古、北京等地积极加大长城保护办案力度。山西、河北、内蒙古三地建立跨区域长城保护检察协作机制,破解“边界”保护难题。贵州、山西等地组织开展非物质文化遗产公益诉讼保护专项,办理保护苗族银饰锻制技艺、莜面栲栳栳制作技艺等一批案件。最高检指导浙江、江苏、内蒙古等地检察机关总结推广全球重要农业文化遗产、世界灌溉工程遗产保护典型案例和成功经验,并推出系列新闻报道。

2.加大各类文物保护办案力度,捍卫中华文明瑰宝。最高检指导各地深入落实习近平总书记关于石窟寺保护利用重要指示精神,协同文物执法部门全面推进石窟寺保护利用。山西省大同市云冈区检察院针对煤炭露天堆放产生煤尘污染、破坏云冈石窟及周边文物等问题,督促行政机关依法履职,推动设立云冈石窟文物保护检察室,形成长效协同保护机制。青海省西宁市城中区检察院督促保护宏觉寺行政公益诉讼案中,针对使用人不履行修缮义务导致作为历代汉藏文化交流互动桥梁的重点文物出现损毁灭失风险问题,通过公开听证、检察建议等促使行政机关及时开展抢救性修复。北京市东城区检察院与北京军事检察院开展军地协作,针对北京市级文物保护单位,位于中轴线申遗缓冲区的中国现存古建筑中唯一完整的明朝建筑群组“禄米仓胡同73号”存在的诸多危害文物安全、损坏文物历史风貌问题,督促行政机关全面启动保护管理。广东、福建等地检察机关部署开展涉侨涉台文物保护小专项,协同文物保护部门破解职责不明、养护不力、利用不足等难题。广东省江门市、汕头市等侨乡检察机关办理了汀江圩华侨近代建筑群、福成批局旧址等文物保护行政公益诉讼案,几年来办案成效得到多国侨领认可赞扬,海外侨胞踊跃捐赠修缮款项。

3.助力城乡历史文化保护,留住记忆和乡愁。最高检、住房城乡建设部联合印发《关于在检察公益诉讼中加强协作配合依法做好城乡历史文化保护传承工作的意见》。各地积极开展历史文化名城、城市优秀建筑、传统村落保护专项行动。河北省蔚县检察院在开展历史文化名村保护专项活动中,紧盯古建筑修缮、标志牌设立、人居环境改善等开展监督成效显著,入选国家文物局评选的“第五届最美文物安全守护人”优秀团队。上海市检察机关立足海派文化、江南文化的城市文化特点,加强“一江一河”沿岸工业遗迹、衡复历史风貌区等重点领域保护。安徽省歙县检察院针对履职中发现滩培村内存在古民居濒临倒塌、传统村落风貌遭受破坏等问题,督促行政机关落实监管职责,促进黄山市传统村落保护利用纳入2024年地方人大立法计划。

4.强化红色资源保护力度,助力赓续红色血脉。最高检持续推进加强革命文物、红色文化遗产以及英雄烈士纪念设施保护、管理和运用,构建长效机制,做好红色资源保护“后半篇文章”。辽宁检察机关办理“抗美援朝”鸭绿江浮桥保护案,成功推动三级文物部门完成浮桥省级文物保护单位标志碑树立、档案完善工作,并全面启动对浮桥本体的抢救性保护。西藏自治区芒康县检察院开展公益诉讼保护红色革命遗迹专项活动,督促对爱国人士邦达·多吉故居“邦达仓”进行全面修缮。山东省宁阳县检察院督促行政机关对汶河阻击战中牺牲的200余名解放军战士散葬烈士墓开展集中管护,运用技术手段核查烈士身份,帮助英烈回归故土。

(三)落实习近平强军思想,助力维护国防和军事利益

2023年是军地开展公益诉讼协作五周年,军地检察机关围绕影响军用机场净空安全、危害军事用海安全、干扰军队演训、阻断指挥通信光缆等加大办案力度,助力服务强军目标、服务备战打仗、服务依法治军。

1.持续深入开展空军机场净空保护专项行动。最高检、军事检察院、空军有关部门多次召开联席会议,坚持“一案一策”深入推进专项行动有序开展。三方组成联合调研组,先后赴甘肃、辽宁、湖南等地调研督导,督导重点案件办理。辽宁检察机关针对最高检交办某军用机场应急起飞跑道净空安全线索,与军事检察机关和地方政府协同联动,推动案涉搬迁工作全面完成,消除了影响部队飞行训练的安全隐患。内蒙古自治区赤峰市检察院针对某军民合用机场一定范围内违规饲养、放飞鸽子问题,依法开展公益诉讼,推动解决机场周边鸽群危害飞行安全问题。

2.加大军事设施保护办案力度。昆明军事检察院与贵州省贵阳市花溪区检察院提起全国首例军事设施保护领域行政公益诉讼,被评为“2023年度十大法律监督案例”。内蒙古自治区阿拉善左旗检察院、宁夏回族自治区青铜峡市检察院与永宁县检察院共同建立贺兰山区域军事设施保护检察协作机制,促进跨区域协作。

3.助力保障人防工程安全。最高检指导各地聚焦人防工程维护管理不当、擅自变更许可审批明确的用途等突出问题,部署人防工程领域专项监督活动。安徽省军地检察机关密切协作,有效推动解决一批人防工程防护密闭门无法正常启闭、渗水漏水、墙体被破坏等公益损害问题。贵州省遵义市检察院、昆明军事检察院联合办理涉人防设施公益诉讼10件,联合制发检察建议5份,推动15处人防设施得以维护。浙江省检察机关会同杭州军事检察院开展人防工程安全保护专项监督行动,办案50余件。

(四)落实习近平经济思想,服务经济社会高质量发展

全国检察机关聚焦国有财产保护、国有土地使用权出让、反垄断与反不正当竞争、知识产权等领域公益损害问题,持续加大办案力度,护航服务高质量发展。

1.助力国有财产“颗粒归仓”。内蒙古自治区检察机关共立案办理国有财产保护和国有土地使用权出让领域公益诉讼案件410件,督促收回欠缴的国有土地使用权出让金287.8万元,保护、收回国家所有财产和权益价值19.5亿元。江苏省徐州市鼓楼区检察院办理网红主播偷逃税款行政公益诉讼案,推动税务部门开展网络直播行业专项税务稽查活动,共查补税款及滞纳金3100余万元。广西壮族自治区合浦县检察院结合办案,以“检察建议+专题报告”形式推动税务部门与相关行政机关建立健全耕地占用税税收协作机制,追缴税款3239万余元。贵州省金沙县检察院针对公租房使用管理中存在违规占用、长期闲置、应退未退等问题,促进行政机关清退被违规占用的公租房1215套,维护国有财产价值2亿余元,收回欠缴租金188万元。

2.助力反垄断和反不正当竞争。加大反垄断公益诉讼办案力度,协同反垄断机构,依法治理排除、限制竞争、垄断协议及经营者集中等垄断行为,维护市场公平竞争。山东省菏泽市检察院针对本地共享单车领域存在的行政性垄断问题开展监督,督促行政机关废止原协议,引进其他3家共享单车运营商进入本地市场,有效促进公平竞争,推动当地共享单车行业健康发展。

3.助力知识产权保护。最高检指导各地服务保障品牌强国建设,全面加强对地理标志、传统品牌和老字号的司法保护。辽宁、山西、重庆、陕西等地检察机关根据各地地理标志注册和使用情况,针对“丹东草莓”“沁州黄小米”“涪陵榨菜”“汉中仙毫”等进行保护。指导各地加强文化领域的版权保护,尤其注重保护传统文化。江西省景德镇市检察机关建立全国首家陶瓷文化遗产和知识产权检察保护中心,出台《关于加强陶瓷文化遗产和知识产权保护服务国家试验区建设的实施意见》。

三、守护人民群众美好生活

全国检察机关牢记习近平总书记关于“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”的殷殷嘱托,围绕民生领域重点,加大监督力度,增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

(一)织密食品药品安全“防护网”

严格落实习近平总书记关于食品药品安全“四个最严”要求,深入推进食品药品安全领域公益诉讼检察工作,切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

1.从“传统”到“网络”,关注新业态涉食品药品安全问题。积极回应社会新关切,最高检指导各地关注解决网络营销、社区团购、医美行业虚假宣传等食品药品安全领域新业态新问题。浙江省海宁市检察院针对社区团购存在“三无”食品问题,向市场监督管理局制发检察建议,督促查处违法行为,促进社区团购食品安全问题全面整治。广东省江门市检察机关聚焦网络餐饮食药安全、冷食类食品、医疗美容等领域问题依法开展公益诉讼监督办案,追偿食品药品惩罚性赔偿金约1.95亿元。四川省自由贸易试验区检察院针对食品盲盒未公示食品安全相关重要信息侵害消费者知情权且存在食品安全隐患等问题,向市场监管部门制发检察建议,督促查处违法行为,规范盲盒食品生产经营秩序。内蒙古自治区鄂尔多斯市检察院联合九部门开展专项工作,重点监督医美行业违规宣传、违规经营等行为,向行政机关制发检察建议7件。

2.从“办理”到“治理”,提高食品药品安全领域办案质效。最高检组织开展抗(抑)菌制剂非法添加整治专项监督活动,共立案2500余件,制发检察建议1500余份,督促行政机关查处涉案产品共计60余万件,约7.3吨,价值1700余万元;督促查处涉案企业近5600家,罚款1100多万元。各级检察机关在办案中更加注重从个案办理中发现行业监管中的普遍性问题,推动行政机关开展专项整治,完善制度机制,实现源头治理。云南省普洱市检察机关开展督促整治网络平台不规范销售处方药专项行动,督促整治网络违法开展药品销售业务的药店(药企)共计336家,推动完善网络平台销售处方药管理制度。江西省赣州市检察院针对部分月子中心存在食品安全、无证诊疗、虚假宣传等问题制发检察建议,推动职能部门对全市36家月子中心排查整治。

(二)筑牢信息网络“防火墙”

聚焦网络时代公民个人信息保护更高需求,扎实开展个人信息保护和反电信网络诈骗领域公益诉讼。

1.加强个人信息保护。最高检与工信、网信部门建立个人信息保护工作联系、协作机制。上海市检察院立案办理的督促整治手机APP侵害公民个人信息案,督促相关职能部门积极整改并开展专项检查,取得良好监督效果。山东省青岛市市北区检察院对跨境“裸聊”恶势力非法获取公民个人信息1600余万条违法行为提起刑事附带民事公益诉讼,在有效保护个人信息的同时推动青岛市反诈平台建设。内蒙古自治区乌兰浩特市检察院运用公益诉讼大数据应用平台筛查和实地走访等方式,累计排查涉及不当公开的个人敏感信息7万余条,督促14个乡镇街道及2家机关单位规范政务信息公开。

2.协同防治电信网络诈骗。最高检与公安、工信部门就电信网络诈骗领域开展密切协作配合,针对源头风险防范充分发挥公益诉讼独特职能作用,督促相关行政主管部门依法履职,促进诉源治理。江苏省南通市检察院针对“空壳公司”批量申请固话诈骗问题,制发检察建议,督促行政机关加强入网审核,及时清退状态异常的市场主体。贵州省贵阳市南明区检察院针对涉电信网络诈骗“空壳公司”营业执照和对公账户监管不到位公益损害问题,督促市场主体登记机关落实监管责任,依法对涉案企业撤销登记,减少涉电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

(三)拧紧生产生活“安全阀”

在统筹高质量发展和高水平安全中依法能动履职,切实守护人民群众生命财产安全。

1.聚焦重点领域加大办案力度。最高检指导各地扎实推进燃气、建设工程、交通运输、消防、矿山、危化品等领域办案,助推从源头上防范化解重大安全隐患。四川省成都市检察机关构建瓶装液化气行业安全生产类案监督模型,办理瓶装液化石油气非法掺混等公益诉讼案件19件,推动行政机关查处相关违法行为96起,暂扣瓶装液化石油气钢瓶3503只。黑龙江省检察机关部署开展全省校园场馆安全公益诉讼专项监督,对全省3343所中小学3903个校园场馆进行排查,制发检察建议88件,督促行政机关消除安全隐患并形成校园安全管控长效机制。

2.积极创新工作方式方法。山东省滕州市检察院坚持“类案监督思维”,部署开展“危化品安全公益诉讼专项监督活动”,探索形成了“三融合、三举措、三平台”安全生产监督新模式,推动安全生产事故源头预防。江苏省宝应县检察院针对荷藕企业有限空间安全隐患,制发检察建议,督促实现安全生产标准化整改和分级监管,推动省荷藕行业协会出台《有限空间综合应急预案》。

3.持续跟进监督“回头看”。紧盯持续整改效果,对诉前整改不到位、符合起诉条件的,依法提起诉讼。贵州省检察机关对168件安全生产领域公益诉讼案件开展“回头看”,发现反弹回潮情形2起,均依法提起诉讼,推动涉案问题得到彻底解决。

(四)撑起特定群体“保护罩”

|

|